內容摘要

心得

它直擊成長的困境,揭露了那些在青少年時期被深埋的情緒與脆弱。每個少女的故事如同一幅破碎的拼圖,碎片散落在升學壓力、成績至上的社會標準、父母與子女之間的代溝與無法溝通的愛中。

從少女站在學校頂樓的一躍開始

我們便被拋進了一個無法喘息的世界,這不是一個青春應有的輕盈與夢想,而是被壓抑與忍耐拖垮的現實。吳曉樂讓我們看到,那些未能抵達的少女,不是因為她們不努力,不是因為她們不聰明,而是因為她們無法在這個世界上找到屬於自己的容身之地。她們的渴望,她們的痛苦,她們的脆弱,皆因無法發聲而逐漸消失於人群中。

這本書最讓人揪心的是,很多故事並不是遙不可及的虛構,而是我們現實中真實存在的景象。孩子們被期望承載父母的夢想,被期待成為一個「成功」的人,卻在這過程中迷失了自我。父母們總是說「我是為你好」,但這份好卻如同一座沉重的枷鎖,將孩子們的自由與快樂緊緊束縛住。她們不懂得如何表達自己,因為這樣的世界不容許她們脆弱。

吳曉樂說:「 忍耐是毒,它讓ㄧ個人在內心慢慢殺死自己 」

在我們那個年代,父母不知道怎麼與孩子相處,總是說:「我這樣做是為你好」 而每日埋首苦讀的我們,日常生活只有課本跟考試,上學真的好不開心。

每天早上5點被媽媽叫醒起來晨讀,然候第8節課上完繼續去補習班,ㄧ直唸書到10點,回到家繼續唸書到12點,每天都在倒數大考的日子,大人說:等你考完大學就解脫了,要我們再怎麼辛苦都要忍耐。

ㄧ直到現在我生了孩子,去參加孩子的班親會,我很訝異也很失望,如今依然在成績至上的社會…

我ㄧ直告訴我的孩子:「 你考幾分我並不在意,我只在意你快不快樂,你要明白自己最想做的事是什麼,你要用自身去找尋答案,不論答案是什麼我都會支持你 」

認識到自己思考的邊界,也認識到別人思考的邊界

不論哪個年代我們都擅長隱藏脆弱的自己,「假裝什麼都沒事才是最毒的」

裡面讓我最有感的是,主角與媽媽之間的互動⋯吳依光在書的ㄧ開頭就說:「討好比不討好容易」爲什麼她會這樣呢?ㄧ切是因爲她有一個控制狂的媽媽。

她說:「 我愛媽媽,但是我不喜歡她」,媽媽說:「 我是爲你好」 「 你必須要照我的話做」 她ㄧ直以來總是順從,但她從不快樂,就算她什麼都不缺,媽媽都幫她處理的好好的。

看到這邊我不禁想⋯ 要怎麼做才能算是一個好父母? 我也曾經是那個討厭媽媽的女兒,如今我也有了自己的孩子,當孩子犯錯我也會想提醒他不能這麼做。

「 要怎麼做才是對的?」

我知道沒有標準答案,她的媽媽犯了最大的錯誤就是過於要求完美,過於自我中心不懂的傾聽⋯ 我們永遠無法改變媽媽,這是她們表達愛的方式。但是我們可以改變自己。

結論

/ 孩子不理解父母的脾氣個性,吃苦的是孩子;父母不理解孩子的脾氣個性,吃苦的也是孩子 /

我知道吳曉樂爲什麼要寫下這些沉痛的事實? 她大聲疾呼的想要告訴身而為父母的我們:接納孩子犯錯,傾聽包容不完美,保持開放的心態,給予他們自主去探索自己的世界的機會。

《那些少女沒有抵達》讓我反思到,不僅是我們如何看待孩子,還有如何看待自己。

總而言之,雖然這本書是痛苦指數滿分的書,但很值得一讀。

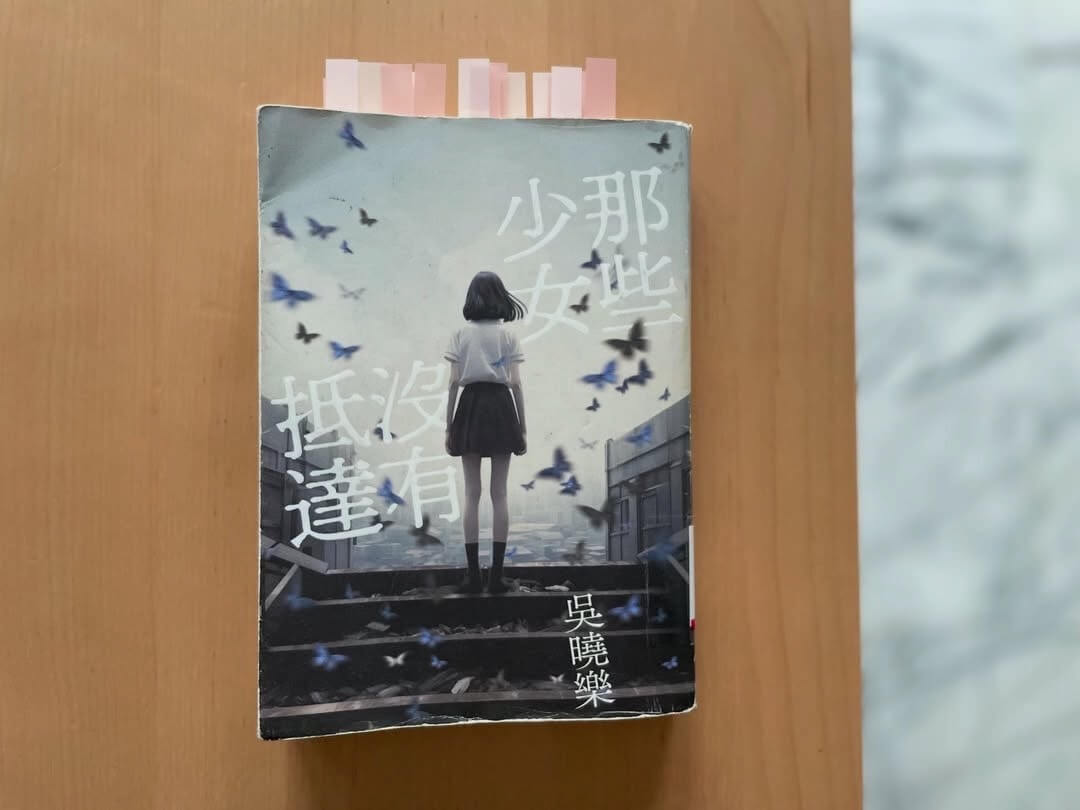

- 書名 / 那些少女沒有抵達

- 類型 / 華文創作

- 作者 / 吳曉樂

- 出版社 / 臉譜

- 出版日期 / 2023/08/25